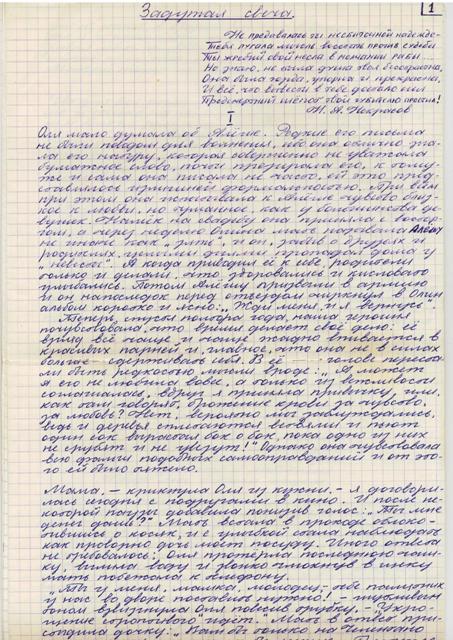

Рассказ Набабкина А., написанный в 1987 году (16 лет) в г. Кемерово

Не предавалась ты несбыточной надежде –

Тебя пугала мысль восстать против судьбы

Ты жребий свой несла в молчании рабы…

Но знаю, не была душа твоя бесстрастна,

Она была горда, упорна и прекрасна,

И всё, что вывести в тебе достало сил

Предсмертный шёпот твой губителю простил!

Н.А. Некрасов

1

Оля мало думала об Алёше. Редкие его письма не были поводом для волнения, ибо она отлично знала его натуру, которая совершенно не уважала бумажное слово, почти презирала его, к тому же и сама она писала не часто, ей это представлялось излишней формальностью. При всём при этом она испытывала к Алёше чувство близкое к любви, но туманное, как у большинства девушек. Намёк на свадьбу она приняла с восторгом, а через неделю Олина мать называла Алёшу не иначе как «зять», и он, забыв о друзьях и родителях, целыми днями пропадал дома у «невесты». А когда приводил её к себе, родители только и делали, что здоровались и кисловато улыбались. Потом Алёшу призвали в армию, и он напоследок перед отъездом чиркнул в Олин альбом коротко и ясно: «Жди меня, и я вернусь».

Теперь, спустя полтора года, наша героиня почувствовала, что время делает своё дело: её взгляд всё чаще и чаще жадно впивается в красивых парней и, главное, что она не в силах больше сдерживать себя. В её голове перестали быть редкостью мысли вроде: А может, я его не любила вовсе, а только из вежливости согласилась, вдруг я приняла привычку или, как там говорят, брожение крови за чувство, за любовь? Нет, вероятно, мы заблуждались, ведь и деревья сплетаются ветвями и пьют один сок, вырастая бок о бок, пока одно из них не срубят и не изведут!» Однако она чувствовала всю фальшь подобных самооправданий, и от этого ей было тяжело.

Мама, — крикнула Оля из кухни, — Я договорилась сегодня с подругами в кино. – И после некоторой паузы добавила, понизив голос: « Ты мне денег дашь?». Мать встала в проходе, облокотившись о косяк, и с улыбкой стала наблюдать, как проворно дочь моет посуду. Иного ответа не требовалось; Оля протёрла последнюю чашку, вылила воду и, звонко чмокнув в щёку мать, побежала к телефону.

« Ты у меня, мамка, молодец, тебе памятник у нас во дворе поставить нужно! – шутливым тоном взвизгнула Оля, повесив трубку, — «Укрощение строптивого» идёт». Мать в ответ пристыдила дочку: «Вам бы только на Челентано глаза пялить, почитала бы лучше «Преступление и наказание», второй месяц на двадцатой странице, разве можно так!»

— Да ну тебя, мама, у меня только и делов, что читать Достоевского, тоже скажешь!

Оля улыбалась, говоря это, но, встретив отнюдь не одобряющие глаза, поправилась:

— За этим дело не станет, в другой раз, как выдастся время, так я и приналягу, хорошо?

И уже совсем сдабривая мать, прибавила не без кокетства: «А то сейчас прочитаю, а потом делать будет нечего». Матери ничего не осталось, как достать кошелёк.

2

Два дня Оля носила в учебнике литературы письмо и только на последнем уроке, вспомнив о нём, быстро распечатала. Писал Алёша.

«Здравствуй, дорогой Оленёнок!

У меня всё, как прежде: скучать некогда, то плаваем, то турниры, то спартакиады. Одно плохо: власти меняются, и теперь перед новым капитаном Сменько все мы как новорожденные. Выслужусь. В общем, служба шпарит на всех парусах.

Почему ты не пишешь мне? Я, туда-сюда, человек зависимый, при деле, но ты-то что? Не трудно же тебе хоть раз в полмесяца отсылать мне несколько строчек о себе! Тем более ты сама давно писала, что не можешь найти себе занятие. Но извини, заболтался уж.

Когда-нибудь я свожу тебя сюда на море: утром мы будем вместе радоваться чистому, пахнущему пеной, простору и смотреть на завораживающий восход солнца, а вечером тихо бродить по немым откосам берегов. Ты поймёшь тогда мою любовь во всей её морской силе.

У нас каждый второй стряпает стихи, меня эта эпидемия не обошла, но вот пишу для тебя:

Шумит в душе морской прибой:

Подъём – отбой! Подъём – отбой!

А за бортом кипит волна

Мечтой пронизана она –

Мечтой увидится с тобой.

По небу чайки бьют крылом:

Отбой – подъём! Отбой – подъём!

На вахте ночь, на вахте день

Бегут враскось и набекрень,

Когда мы встречи ждём»

. . . . . . . .

Оля читала дальше, не замечая, как её подруга прилагает максимум усилий, чтоб разобрать корявый Алёшин почерк. Шли привычные вопросы о здоровье, о погоде, о друзьях и т.д. и т.п.

Поймав на себе взгляд учителя, она осторожно сдвинула листок под парту и, как ни в чём не бывало, устремила глаза на страницы открытого учебника. После звонка она, забыв о письме, оставшемся в парте, самой первой промчалась по светлым коридорам, спустилась на первый этаж и внезапно натолкнулась на младшего брата Алёши. Тот старательно рисовал краской на стене перед выходом неприличные слова. На секунду Оля опешила. Первым желанием было влепить бесстыднику подзатыльник, но перед ней был почти Алёша: его глаза, брови, нос и даже причёска. Она почти не знала этого сорванца и могла отнестись к нему не лучше, чем к любому провинившемуся, но что-то заставило её только сжать кулаки и поджать губы в тонкую полосочку. В это самое мгновенье до неё донёсся шум быстро летящих по лестнице голосов.

Оля, сама не зная почему, схватила малыша за шиворот и выпихнула на улицу, зацепив при этом банку с краской в его руках, которая не замедлила опрокинуться на неё. «А ну, чеши отсюда!» — пригрозила она и без того до смерти напуганному мальчугану. Тот, не чуя ног, умчался за школу, в глубине души проклиная и краску, и «девку» самыми скверными словами, какие он только знал.

Оля посмотрела на свой фартук. О, Боже! Сердце су неё оборвалось: вся она с ног до головы была зелёной. Не успела она ещё что-то сообразить, как проскрипела несчастная дверная пружина, и она стала центром не только всеобщего внимания, но и негодования. Она видела злые и ехидные лица, тычущие на неё пальцы, слышала обидные, пробирающие до мозга костей, слова. «Неужели я, невиноватая ни в чём, буду чувствовать себя виноватой?… Сказать всё, как было?… Они думают обо мне совсем не так, как следовало бы…. Но ведь я покрыла виноватого!… Значит, они не могут думать иначе! Позор мне!» — думала Оля, чувствуя обжигающий жар горько – солёных слёз.

Через минуту перед Олей стоял Ефим Андреевич. Он покачал головой: «На неё это не похоже. Гм… Вот уж не думал». И это говорил её самый уважаемый педагог! Оля вдруг ощутила нестерпимую болезненную ненависть ко всему: к Алёше, к его брату, к любви и романтичным лживым стихам в письме. Она зарыдала и бросилась напролом, лишь бы где-нибудь далеко-далеко ото всех.

3

Слёзы застилали глаза. Как в мутной воде возник полуразрушенный дом, и Оля, не помня себя, вбежала в щербатый проём дверей, пробежала две комнаты с осыпанной штукатуркой, разобранным полом и почти наглухо заколоченными окнами. Свет падал с проломов в потолке. Оля, наконец, дала волю своим чувствам и разревелась, как ушибшийся ребёнок. Неизвестно сколько бы она так проревела, если бы не странный звук, привлёкший её внимание, из соседней комнаты. Она осторожно пробралась к проёму третьей комнаты и заглянула внутрь .Она увидела, как приподнялась небольшая часть пола и, съехав в сторону, открыла внизу слабый электрический свет. Это показалось ей странным, но ничуть не испугало её, напротив, её так и подмывало подскочить к дыре и заглянуть внутрь. Она собиралась осуществить свою мысль – шагнула вперёд, но внезапно перед ней вырос человек, при неожиданном появлении которого, она вздрогнула. Оля замерла в ожидании чего-то непредвиденного. Ей была непонятна его красивая улыбка, в то время. Как человек, которым оказался незаурядно красивый юноша, едва сдерживал смех, видя перед собой растерянную, заплаканную и почему-то зелёную гостью. Оля сделала шаг назад, собираясь уйти – она поняла его улыбку, но он опередил её: «Девушка, постойте! Я не хотел вас обидеть. Я могу вам помочь, если вы кем-то зло обижены».

В Оле заговорила девичья гордость, но она тут же погасила её, вспомнив о своём глупом положении. Оля недоверчиво оглядела внезапного хозяина: он был примерно её лет, чуть выше её, тёмные волосы его были красиво причёсаны и вились из самых глаз, сквозь которые светилась умная и добрая душа. Паренёк поймал её взгляд и усмехнулся: «Вы не бойтесь, я такой же человек, как и вы, а здесь я занимаюсь опытами экспериментальной физики. Я, банально говоря, физик – практик, хотя и не лишён теоретических замашек».

Оля смущенно засмеялась, как бы осмеивая самою себя за недоверчивость, практик подхватил этот смех, и они минуты две смеялись, словно им рассказали самую смешную историю на свете. Оля всё рассказала. Степан, так звали парня, сразу же сообразил, как провернуть это дело. Оля дала ему адрес, он велел ей подождать в «лаборатории», а сам исчез в проёме. То ли от общения со славным человеком, то ли от предчувствуемой развязки Оля почувствовала себя на вершине блаженства. Она забыла своё несчастье и стала мысленно составлять письмо Алёше. Но, опомнившись, подумала: «А хороший парень Степан, за ним, поди, толпа девчат носится».

Степан же в это время думал, что надо торопиться, а то, не дай Бог, девчонка опять будет реветь, они ведь такие.

Когда он позвонил, ему открыла женщина привлекательной, но слишком умной для слабого пола, внешности, лет 32-ух. Она вопросительно посмотрела на неизвестного юношу, мол, кто ты такой. Оли дома нет, и вообще, ты попал не в ту квартиру. «Наверное, ухажёра подцепила, вертихвостка» — мелькнуло в её голове, а ухажёр уже представлялся: «Степан Азин».

— Что вам нужно?

Степан логично всё объяснил и попросил платье.

— Где она переоденется? В сарае?

— Это я беру на себя, всё будет нормально.

Мать вынесла одежду и в вдогонку крикнула: «Скажи, чтоб через двадцать минут была дома, как штык, слышишь! Через двадцать минут!»

Глухо ответила захлопнувшаяся дверь.

4

Переодевшись, Оля и не подумала спешить домой. Она бросала лукавые взгляды на занятого сем-то в углу «лаборатории» мальчишку и, наконец, осмелилась спросить:

— Стёпа, а где ты живёшь?

Физик, наматывая проволоку на металлический сердечник, ответил так, словно ждал этого вопроса:

— Да тут неподалёку, на «Шмидта».

Однако, последовавшее за этим ответом молчание, ясно доказало безразличие физика к внешнему миру. Оля не сдавалась; забыв все нормы, забыв, что они знакомы всего пару часов и совершенно не имеют ничего общего, она, вместо того, чтоб тихонько уйти, стала домогаться, прибегая к самым действенным способам. Её рука изящно опустилась на Степино плечо, а из ароматных губ выскользнуло:

— Почему ты так неразговорчив, разве ты не замечаешь меня? Расскажи хоть что-нибудь о себе, мой спаситель.

Если бы физик не изменил себе, Оля бы, наверное, покраснела от своих слов, но на её счастье, торпеда попала в цель. Степан на секунду окунулся в голубые девичьи глаза, и в его голове уже мелькнуло: «Красота вредна практичному уму» — он смутился.

— Да что мне рассказывать, живу – не жалуюсь.

Он попытался увильнуть от брошенной петли, это бы и случилось, не возьми Оля его катушку, что подсказал ей женский инстинкт, и не обратись она к нему словами: «Ну, хоть об этом расскажи, для чего эти штуковины?». Победа была стопроцентной. Он медленно стал объяснять назначение катушки, но в мыслях то и дело возвращался к тёплой руке на его плече. Наконец, делая движение, чтоб поставить катушку на полку, он вывернулся от Олиной ладони, но вздохнуть постеснялся, хоть ему и хотелось этого зверски. Оля слабо улыбнулась. «Ишь ты какой! Ну да подожди у меня», — подумала она. Физик тем временем увлёкся, причём говорил он до того образно и красиво, что Оля, забыв про все свои ухищрения, заворожено слушала. Она прикидывала, каким интересным учителем физики мог бы стать её собеседник, так ловко цитирующий цитаты из трудов Фарадея, Мандельштама и Ландсберга, так естественно показывающий физику даже в некоторых современных стихах.

Степан кончал: «В общем, физика вещь не из лёгких, она требует спокойной обстановки и полного сосредоточения. Вот я и обосновался в этой развалюхе. Наше Стремительное Управление сюда носа не кажет, так что этому дому, как говорится, стоять в веках».

Разговорившись, они не заметили, как промчалось два часа. Уходя, Оля улыбнулась и сказала, что заглянет к нему, возможно, через неделю или две, он согласно кивнул: эта шустрая девчонка начинала ему нравится. Оставшись один, он думал: «Странная девушка. Вроде, как и все, и в то же время есть в ней что-то замечательное, то ли душа у неё такая, то ли я слепой на девчонок. Нет, Оля другая. Те издеваются над сильным полом, закручивают дружбу, а через три дня решительно и ехидно заявляют: «Ой, это было и прошло! Всё кончено между нами!» Оля на них не похожа, это точно, она как стекло насквозь видна. Но что это я?!». Степан машинально провёл рукавом по сухому лбу, попытался собраться с деловыми мыслями, но внезапно решил, что на сегодня хватит, вылез и направился домой.

Из недавно засыпанного свежим песком грибка выскочил пятилетний белобрысый с веснушчатым сияющим лицом мальчуган и бросился навстречу Степану, крича: «Брат! Брат! Пофмотри, какой я фамок пофтроил! Пофмотри! Бра-а-ат!». Стёпа привык к этому весёлому голоску, ласково потрепал светлую шевелюру 2строителя», но смотреть не стал. Малыш удивлённо остановился, провожая уходящего глазами – это было ему в новинку, брат всегда смотрел его строения, и они всегда вместе бомбили песочные замки.

5

Оля видела дурной сон. Будто она висела на верёвке, а сверху, на карнизе пятого этажа её держала мать и вот-вот сама должна была сорваться. Она напрягала последние силы, плакала и умоляла дочь пощадить свою мать. Вдруг в Олиных руках возник кинжал – секунда и она полетела в небытие…. Холодные и жадные руки подхватили её. Под дикий хохот сверху на неё лил неиссякаемый дождь слёз, который внезапно перешёл в разъедающую тело кислоту.

Этот сон она, вопреки своим привычкам, утаила от матери. Что-то страшное и реальное представлялось ей в этом кошмаре, и тем сильнее хотелось ей увидеть Стёпу, да, почему-то именно этого славного мальчишку. Она думала, что он поймёт её, что он сам наверняка видел подобные сны.

Не прошло и трёх дней, как они встретились. Для Степана это была случайность, для Оли – тщательно продуманный план. У Оли было множество вариантов начала, но в последнюю минуту она поняла, что слова распались на пустоту, отрывистые, нелогичные лохмотья звуков, особенно те, которым надлежало произвести наибольшее впечатление. Они поздоровались. Оля замешкалась.

— Ну как у тебя дела? Надеюсь, всё в порядке? – начал Степан, никогда не теряющий ясности мыслей. Под натиском и недовольным шиканьем прохожих, они поспешили отойти в сторону, однако, в это мгновение над Степаном взорвался властный бешеный бас: «Ах ты, сукин сын, с бабами гуляешь?! Ну, я тебе задам сейчас, финтиклюшник!»

С ужасом, невольно замеченным Олей, Степан отшатнулся от пьяного мужика. Это был его отец. От оскорбления и стыда он сжал кулаки, боже, как он был жалок и несчастлив в эту минуту! Он был унижен, и при ком? При лучшей девушке изо всех виденных им! Гнев и ненависть, всегда появляющиеся в таких ситуациях, побороли страх.

— Иди-ка своей дорогой, — как можно спокойнее попросил Степан.

Но отец, казалось, только этого и ждал: он ловко подцепил Стёпу за воротник и с силой толкнул в Олину сторону. Степан побагровел; глаза стали медленно осматривать собирающийся народ, опущенные руки легко задрожали. Он увидел, как Оля что-то крикнула в телефонную трубку и бросила её.

Отец замахнулся, невзирая на людей, и вероятно, ударил бы сына, если бы тот вовремя не перехватил отцовскую мощную руку и с силой, удивительной ему самому, не завернул её так, что нападающий со стоном согнулся.

— Ты… т-ты соображаешь, на кого… о-ох… лапу п-пднял, мерзавец?! –задыхаясь от бессильной злости, прокряхтел отец. Сын молча оглядывал толпу, ища поддержки и помощи, и опять остановил взгляд на Оле, тянущей за руку здоровенного усатого парня в заграничной майке. Тот, чувствуя безразличие толпы, не двигался с места. В это время послышалось: «»Отпусти, сукин сын! Отец я тебе или кто, паршивец?!»

Услышав эти слова, Степан окаменел – он выдержал бы всё, только не слово «отец», гнилое и корявое от сиплых нот в голосе кричавшего.

— Ты мне не отец, — выдавил он из себя, но уже не смотрел по сторонам; ему было стыдно, невыносимо стыдно и за себя, так жестоко обошедшегося с отцом, вырастившим и любившем его, и за стоящего перед ним пьянчугу.

Они отпустили друг друга и молча стояли, недомониная произошедшее. Утомлённые созерцанием двух неподвижных фигур, люди стали понемногу расходиться, а милиции всё не было.

Степан ощутил, как чья-то быстрая рука сунула ему в пальцы бумажку, но он не посмел поднять глаз до тех пор, пока не почувствовал себя свободным от непрошеных зрителей. Его горячий взгляд сам кинулся в лицо отцу, тот всхлипывал.

— Ты, сынок, значит, променял меня? Променял меня на бабу. Эх, сынок, что ж ты так?

— По щеке его потекли слёзы. Сын, увидев их, прошептал: «Ты ведь, пап, сам. Я…я не виноват.… Прости, так уж вышло. Я ж люблю тебя больше всех, и ты это знаешь». Пришла минута взаимопонимания, объятья сомкнулись. Прохожие недоумённо таращили глаза: Где логика в человеческих отношениях?

6

Оля была не из крепких: не в силах бороться с кучей впечатлений, внезапно, как смерч, налетевших на неё, она всё, до самых сомнительных мелочей, рассказала матери. Она почти всегда так делала, бессознательно ища отклик на происходящее в ней самой. Мать то поддерживала её – тогда она подключалась в разговор оживлённо и весело, то была недовольна – тогда она по-разному давала понять Оле своё мнение, и в обязательном порядке настраивала дочь так, как была настроена сама.

«Судя по твоим словам, — говорила мать сейчас, — этот Стёпа из неблагополучной семьи, хотя, честно говоря, по внешнему виду о нём этого не скажешь. А если он великолепно знает физику, то это ещё не повод для твоих вздохов. Разве я не права? За тобой, вон, стадо ребят увивается, а ты смотришь на этого…». Мать не сумела подобрать подходящего слова и оставила свою начальную затею унизить в Олиных глазах Степана. Но он знала другой, более верный путь – к нему она и прибегла, заранее зная, какой эффект произведёт это на Олю.

« А Алёша? Разве ты не клялась его ждать, разве не при мне ты обещала достойно выдержать первое испытание? Помнишь, ты говорила, что терпеть не можешь изменщиц и изменщиков, помнишь? И ты думаешь, твоя мать захочет иметь дочь, на которую все будут показывать пальцем? Надеюсь, выводов делать нет необходимости; у меня хорошая дочь, и она всё правильно поняла».

Оля не протестовала во время горячих ораторств матери – зачем идти супротив того, кто гораздо больше знает в жизни и в амурных делах? К тому же Алексей в самом деле неплохой человек, а Степан больше всех любит только физику, да своего отца – забулдыгу. Да и вообще, какая разница: судьба будет одна – такая же, как у всякой замужней девушки. Скоро вернётся Алёша – тогда и Степан забудется, а разве не это сейчас самое главное, разве не этого жаждет заботливое материнское сердце?

— Ты права, мама.

С равнодушным лицом Оля пошла спать. На улице помаленьку темнело, двери не хлопали, лестница молчала.

В другое время мать встревожилась бы, но теперь, когда она так быстро одержала победу над лучшим, как ей казалось, будущим дочери и поразила худшее, она не могла не думать о своём умении говорить и доказывать, и хвалила себя, и поздравляла. За этой завесой она не разглядела даже свою дочь. Не только сапёры ошибаются один раз, но кое-кто своей ошибкой взрывает того, кого как раз имели желание спасти.

Всю ночь и весь следующий день на улице шумел дождь, суббота не обещала ясного выходного, быть может, от этого люди, в большинстве своём, являли мрачные, тяжелодумные создания.

Вечером прервалось трёхдневное молчание телефона. Оля взяла трубку, но когда услышала голос, почувствовала быстрое покраснение щёк, шеи: звонил Стёпа.

— Ты, Оля, сунула мне тогда свой телефон, вот я и подумал позвонить тебе….

— Ну что молчишь-то? Говори!

— Да что говорить, увидимся?

— Вряд ли.

. . . . .

— Ну хоть напишешь?

— Что?

— Письмо там, или ещё что.

— К чему это?…

. . . . .

— Тебя опять обидели, Оля?

— Почти.

— … Ну, ладно, пока.

Оля упала в кресло, сдвинула брови, откинула красивую голову и закрыла глаза. «Как всё плохо, — думала она напряжённо, — Всё, всё плохо! Мать. Алёша. Физик. Свет клином! Дура, я, дура! Сама же во всём виновата. Стёпа… Алёша любит меня и в этом всё. В этом «всё» — я, мать, он, мир, а физик где-то в стороне. Но почему так? Так должно быть и так есть. Да».

Ночью Оле приснился тот же самый сон. Только на этот раз мать кричала Алёшиным голосом, а вместо верёвки – змея. Оля испытывала что-то близкое к страху паникёра: ни разу в жизни ей не случалось видеть один и тот же сон два раза, тем более такой ужасный. Она решила поделиться своим страхом с матерью сразу же, как та вернётся с ночной.

Она включила цветной телевизор, села на диван и принялась смотреть «Утреннюю почту» в надежде на то, что это разгонит её мрачные мысли и вставит поправку на настроение. Она ещё подумала, что в час ей должна позвонить Вера.

В половине первого задребезжал звонок. Оля сняла трубку и услышала: «Алло. Ты, Оля? Жди с минуты на минуту». В трубке давно звучали гудки, а она продолжала сжимать в руках проклятый пластмасс, словно вот-вот собиралась швырнуть его на пол и растоптать вдребезги. Вдруг она кинулась к письменному столу, набросала что-то на листок, запечатала в конверт и засунула в стол письмо. В голове мелькнуло: «Он меня поймёт».

7

Стёпа не сразу обвыкся с непривычной для него квартирной обстановкой: всё было чисто, аккуратно, приятно для глаз. Он с детским любопытством разглядывал разные вещи, но старался делать вид, что знатока, что, впрочем, плохо ему удавалось. Оля отметила себе его робость перед ценными и красивыми приборами стола, стоящими в серванте, ей бросилась в глаза осторожность, с какой Степан сел на застланный бархатом диван, всё это укрепляло под ней выбранную почву, она попросту желала видеть его хуже, чем он есть. Он же в простоте душевной обходил вниманием её полупрезрительные гримасы, а если бы он и заметил их, навряд ли он нашёл бы в себе силы правильно расценить их, потому что он почти любил эту голубоглазую девушку, он только не признавался себе в этом.

Оля пошла в атаку, она обратилась к нему, пронзив его язвительным, удивившем бедного юношу, взглядом: «Ты о чём думал, когда собирался и шёл ко мне?». Она рассчитывала услышать то, на что сразу можно было бы наложить вето, но, вопреки её ожиданиям, Степан сказал правду: «О физике, о чём же ещё! Интересную штучку я обнаружил: если току не давать выхода, предварительно пустив его в АМную цепь с тройным замком диэлектриков, а затем прибавить…». Но тут он понял, что от него ожидали совсем не этого, заметив апатичное лицо прелестного создания.

— Расскажи-ка о своих родителях, я о них ничего не знаю. Кто они?

Степан стиснул губы: «Чёрт меня дёрнул идти сюда! – подумал он, делая вид, что не услышал вопроса.

Они сели смотреть кино, молчаливо поглядывая друг на друга. Оля всё-таки понимала, что насилует саму себя, что противоречит себе и иногда смотрела так, словно говорила: «Степашечка, прости меня, дурочку. Ты же мне нравишься, но между нами ничего быть не может, кроме вот таких взглядов. Прости». Чем дольше они молчали, тем трудней было Оле сказать ему правду, а он ждал. Она решила, что мать легче справится с этой задачей и, часто поглядывая на часы, навела Степана на догадку о сути дела. Не успел он разинуть рта, чтоб спросить, что случилось, как раздался дверной звонок, и Оля с быстротой лани выскочила в прихожую. Степан поёжился от предчувствия неприятностей.

Он поздоровался сдержанно, мать же сразу приняла вид хозяйки.

— Здравствуй, Стёпа. Ну-ка, Оленька, давай сюда наш обед, мы проголодались.

Она совсем не пыталась выказать ему своё неудовольствие к его непрошеному посещению, тем более он так статно и гордо держал себя, что невольно внушал к себе уважение. Она знала: чем неожиданнее нападение, тем вероятнее победа. Казалось, всё было приготовлено, и Степана пригласили к столу. Он смущённо, но слабо стал отказываться, однако, понимая, что другой путь отсечён, он присел. Всё было хорошо, мать что-то рассказывала, молодые ели да слушали, и Степан стал уже думать, что его подозрения напрасны. После трапезы Оля стала незаметно от Степана умоляюще смотреть на мать, а та, словно не замечая её, преспокойно продолжала собирать со стола чашки и стаканы. Его деликатность и тактичность явно мешали ей перейти в открытую игру.

— Оля, дай Стёпе посмотреть свой альбом. Человек скучает, а ты не можешь найти ему занятие.

Оля не заставила себя долго ждать. Они сели и стали вместе листать толстый альбом. Наткнувшись на корявое «Жди меня, и я вернусь», Степан вопросительно посмотрел на Олю в смутном ожидании лёгкой отговорки. И тут как раз резанула мать: «Оля, от Алёши-то писем нет?». Оля зарделась и вскочила: «Есть, мам, хорошо, что напомнила!». Мать в тихий смех: «Поди, всё ещё жениться обещает, а?». Оля опомнилась, быстро обернулась на Степана. Тот пристально глядел в косяк окна.

— Мне пора идти. Спасибо вам.

Степан пружинисто встал и, попрощавшись, направился в прихожую, успев заметить довольные женские глаза.

— Остался бы ещё, времени-то мало, — победоносно кончала свою роль, ликующая в душе мать.

Оля догнала его на площадке и сунула забытый конверт. Виновато объяснила: «Здесь, Стёпа, всё сказано, распечатай дома».

— Прощай! – крикнула она ему и, шатаясь, не глядя на мать, ушла в свою комнату. Как только ключ сделал последний оборот в замке, она упала на кровать и зарыдала; такого с ней не случалось с тех пор, как она так же точно ревя, прибежала в разрушенный дом. Она плакала оттого, что ей было больно, стыдно и обидно за случившееся, потому что она была противна самой себе, но пути назад не было. События катились на неё с ошеломляющей скоростью, и, остановись она с минутной затеей противостоять им, он бы была смята ими, но и бег её не мог хорошо кончиться: жизнь наступала ей на пятки, а силы её иссякли.

Оля вспомнила про Алешино письмо и быстро вскрыла его.

«Здравствуй, Оля!

Прости меня, что долго молчал: море, море, море. Здоровье отличное, служба скоро кончится»,- Оля улыбнулась и смахнула утихшие слёзы. –« Нас, Оленька, недавно напечатали в газете, отличники. Это, как говорится, не ёлки-палки!… Ты, Оля, прости меня – я тут закрутил с одной миленькой украиночкой и должен тебе признаться, мы с ней уже всё решили. Это настоящая любовь, и ты сама понимаешь, что такому чувству можно пожертвовать увлечением. Ещё раз извини, впрочем, и ты, думаю, завела себе кого-нибудь. Кровь это у нас играла, понимаешь? В общем, извини, если моё письмо огорчило тебя: сердцу не укажешь».

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 (последняя)

Три дня Оля ходила, напоминая своим видом не то пьяную, не то сумасшедшую: она что-то бормотала, а вслух произносила самые непонятные слова. Она не покраснела, когда, обругав вызвавшего её к доске Ефима Андреевича, попала в кабинет директора. Директора постигла та же участь. Он напомнил ей о случае с краской, на что она ответила, криво усмехнувшись: «Была б моя воля, я бы не только стену у выхода, но и весь ваш кабинет так расписала, гражданин директор».

Два раза она пришла домой в 12 часов. На вопросы обеспокоенной матери она дичилась и странно дёргала плечом.

Как-то раз мать преградила ей дорогу: «Доча, что с тобой? Неужели ты его так… так любишь?». От этих слов Оля вздрогнула, дрожь перешла на красивые розовые губы, глаза моментально сузились, как бы впервые увидев перед собой нечто достойное накипевшей в них искрометной злости, вся её фигура приняла форму необычайно сложную и недоступную простому описанию: вся она олицетворяла собой живую человеческую ненависть. Лицо её приняло страшное,, не повторяющееся дважды, выражение, тогда она разразилась: «Я никого не люблю, даже себя! Ты меня сбросила на пару с твоим любименьким Алёшей! Физик был тут, зачем же ты с ним так? Зачем, я тебя спрашиваю? О мне ли ты думала, когда толкала меня на край пустоты? Ты о своём счастье думала! Теперь я понимаю тот дурацкий сон, он всё предопределил, и горе мне, что я твоя дочь! Ты всё ломишь в угоду себе, ты дура опытная и бессердечная – я ненавижу тебя!»

Не в силах больше выносить душевные муки, Оля бросилась в ночь, в непроглядную темноту, где не было ни матери, ни памяти. Каким-то образом она столкнулась с парнями в модной одежде, попала в какой-то грязный накуренный дом. На время она забылась: танцевала, пила белую, курила. Она не чувствовала, как по ней жадно шарили большие руки с крепкими пальцами, не слышала подбадривающих пьяных криков, одно было противно ей – чьи-то толстые шершавые губы жмутся к её губам.

С трудом понимая, что она делает, Оля плелась за тем же, не имеющим лица, парнем в тесную комнатку, свет в которой теплился, благодаря маленькой тоненькой свече.

Человек без лица со смехом рванул кожаный ремень, следом за ним рубаху. Привычным движением он бросил пьяную девушку на кровать, а затем погасил слабое пламя над тонкой свечой.

17 июня 1987 г.