Написано Набабкиным А. в октябре 1986 — январе 1987 гг. (15 лет) в г. Кемерово

Задумывалось как большой роман о тупике современного общества и попытках отдельных личностей изменить существующую систему и общественные ценности. Отчасти пророческое предугадывание собственной будущей судьбы.

Дума о человеке

1 часть

1 глава

Нач. 30 октября 1986г.

В мае 1984 года молодой человек приятной наружности, с элегантно подстриженной бородой, сливающейся с длинными опрятными волосами и умными глазами, цвета изумруда, шагал по безлюдному тротуару в сторону северной части города. На нём был новый коричневый костюм, такие же брюки и белая рубаха. Эта внешность, волей-неволей, сразу бросалась в глаза: как бы не был занят встречный своими мыслями, он обязательно вглядывался в неизвестного и бог весть какие мысли появлялись у него при этом.

Молодой человек, казалось, решал судьбу человечества, до того сосредоточенным было его лицо, что придавало ему дополнительную прелесть. Изредка он шевелил губами и ещё реже улыбался чему-то, известному одному ему, после этого он вновь погружался в состояние душевной концентрации. Иногда он бросал редкие взгляды на прохожих и одни, после таких «просвечиваний», считали, что он осуждает их за что-то, другие — что он их одобряет, в зависимости от тех дел, что лежали на совести этих редких встречных. Так продолжалось полтора часа. Когда неизвестный проходил мимо пивной, его внимание привлёк пьяный, раздирающий душу вопль: «А, с … ножом бить!… Помогите!…» Крик оборвался хрипом. Неизвестный остановился и, почему-то взглянув на часы, бросился на зов.

За пивной ему открылось страшное зрелище. В ящиках валялось истекающее кровью тело, исторгающее то ли стоны, то ли хрипы. Завидев свидетеля из-за ящиков выскочил мужчина с красным от водки лицом и ринулся на него, одной рукой сжимая нож, красный от крови, другой бутылку «Пшеничной». Схватки не произошло, убийца споткнулся и был моментально обезоружен и схвачен. Неведомо откуда возникли люди, милиция. Почувствовав свой долг исполненным, незнакомец выпустил пьяного в руки блюстителей порядка, а сам застыл на месте. Кто-то положил ему руку на плечо и над ухом прозвучал мягкий украинский басок: «Ну, что, пойдём, своё дело сделали». Незнакомец обернулся. Перед ним стоял пожилой крепкий мужчина с густой бородой до груди, в простеньком лёгком пальто серого цвета. Бородач протянул руку: «Григорьев Иван Абрамович». Ответом было рукопожатие героя: «Тарханов Андрей». Бородач вёл себя непринуждённо и свободно, словно встретил своего школьного товарища. «Вы не спешите?»- спросил он, прочитав в глазах Тарханова беспокойство.

— Да вот, спешил…. Тарханов вновь взглянул на часы…, хотел к сестре зайти, да уж всю охоту отбило.

— Ну, тем лучше. я хочу ближе познакомиться с вами. «Что ж пойдёмте, здесь недалеко Парк победы, самое, пожалуй, подходящее для этой цели место». Тарханов сдвинулся с места и медленно пошёл вперёд.

31.10.86

По парку, засаженному большей частью кустами акаций и клумбами, медленно прогуливались отдыхающие. Здесь не было места для шума или беспокойства, все, кто приходил сюда, знали это и строго соблюдали. Длинные ряды аллей уходили во все четыре стороны и представляли собой чистейший образец красоты. Середина парка окаймлялась стройными голубыми елями, придавая ему торжественность и суровую прелесть. А в самом центре горел вечный огонь. Поэтому и стал Парк победы излюбленным местом не только стариков, но и молодого поколения.

Новоиспечённые друзья перешли вглубь и сели на скамью, неподалёку от печальных языков пламени. Кроме них здесь сидело ещё человек пятнадцать, которые, расположившись на восьми скамьях, или тихо сидели, думая о чём-то о своём, или читали, или тихо разговаривали. Первые минуты протекли в безмолвии, до того всё здесь казалось священным, а может и потому, что не хотелось отрываться от приятного чувства едва ли сравнимого с обычным спокойствием. Наконец Григорьев обернулся к Тарханову и спросил: «Андрей, скажите честно, вам не было страшно в минуту опасности?» Андрей усмехнулся: «Да было что-то такое, близкое к чувству самосохранения. Признаться, не оступись он, ошибся бы я. Говорят, в такие мгновения все чувства обостряются – враньё, серьёзно говоря, становишься тупым до невероятного. Все движения инстинктивны, необдуманны, даже не успеваешь подумать об ударе ножом, одно в голове: не даться, избежать, уклониться. Если выразить эти мысли обыкновенными понятиями, то можно сказать: охота сквозь землю провалиться.

Григорьев, почувствовав, что Андрей заговаривается, поспешил ему на подмогу. «Это всё, конечно, так и есть, но я в тот раз немного испугался. Слышу крик, вижу: Вы бросились к месту, а я сразу к телефону… Эх, первый раз представился такой случай и всё прахом, вся мораль, все заверения – всё. Он ведь мог – чик и вас нету», — Григорьев сделал движение большим пальцем. Спохватившись, что и сам сболтнул лишнее, он тут же улыбнулся и сказал: «А я бы на вашем месте не ушёл оттуда!» Тарханов недоумевающе взглянул на Григорьева. «Вам ведь награда положена, дорогой, так сказать, за бдительность, проявленную при задержании преступника. Хотя правильно сделали, что ушли, это дело малоприятное: народ, похвалы, завистливые взгляды, короче, мура, — Григорьев махнул рукой, — знаете, давайте лучше друг о друге кое-что узнаем, так сказать автобиографические данные, можно и исповедью. Я подал идею, я и начну».

Григорьев увлечённо рассказывал о себе. Все черты его лица поминутно преображались, он, то безудержно хохотал, то погружался в печаль, одним словом, он исповедовался от сердца, распахивая душу настежь. Такая откровенность встречается обычно у людей, повидавших в жизни множество всякого. Они особенно чувствительны к хорошему и плохому, любят взрыхлять годами слежавшиеся факты и давно забытые истории. Они способны обличать и возносить всех подряд и, прежде всего самих себя. Это у них не метод и не привычки – это их характер. Всё начистоту, всё до дна – такова их, порой неосознанная самими, заповедь. Когда Григорьев окончил, Андрей уже чувствовал себя чуть ли не его братом.

«Послушай, — воскликнул он, положив Ивану Абрамовичу руку на плечо, — ей богу ты живёшь не зря. Вот уж не знал, что есть такие люди». Затем, окинув друга взглядом, словно впервые увидев, продолжил: «Сроду бы не подумал о тебе такое. Неужто ты вправду… Я просто не нахожу слов!»

«Ну ладно, ладно, разошёлся, ласково вставил Григорьев, ты лучше о себе расскажи».

3.11.86

Прошло несколько минут, прежде чем Тарханов успокоился. Григорьев обратил внимание как живо он умел чувствовать слово сказанное и отметил это про себя, как одно из самых редких, но нужных достоинств. Глаза Андрея излучали какой-то животворящий свет, то рассыпая его искрами, то направляя его одним потоком, рот то и дело счастливо улыбался, всё лицо сияло доверчивостью, какой обладают дети. Он воспринимал мир, как человек, вдохнувший полные лёгкие воздуха и также как у последнего не остаётся места для чего-то постороннего, так у него не было места для лжи, корысти тщеславия. Он был горячим, словно уголь в печи и эта горячность чувствовалась во всём.

— Ну, — начал он, — родился я в захолустье, в семье, как говорили раньше, крестьянки и рабочего. Учился. Когда кончил десять, попал в воздушно — десантные войска. Армия-то и стала моей постоянной школой. Поначалу мне доставалось больше других. Стал стараться, пошло, как по маслу. И знаешь, тут я впервые заглянул в себя. Увидел пропасть и испугался.

Однажды вызывает меня наш ротный, «топор», как мы его между собой звали за его упрямую натуру. «Какой язык в школе учил?» — спрашивает. «Английский» — отвечаю. Тот для чего-то взглянул на часы и вдруг говорит: «Будешь немецкий, мой друг, учить, ввиду отсутствия в роте «немца». Как так? «Да очень просто — говорит, а сам всё на часы посматривает, — чтоб к 9 мая мог говорить». Это приказ. Куда здесь денешься! Долго я потом думал, как это среди двухсот человек не оказалось знающего немецкий. За пять месяцев я кое-как и кое-чему научился в области разговора. Не стерпел я перед 9-ым мая, спросил, для чего язык-то учу? А он мне, ни с того, ни с сего, два наряда вне очереди за вопросы не по теме. Со мной один парень там отбывал. Он мне так объяснил моё положение: «Топор мужик толковый. Раз сказал, учи, значит надо». «Кому?», — спрашиваю, едва сдерживаясь. «Тебе, кому ж ещё». Тут я так и сел. «Дошло до утки на третьи сутки» — шепчу, а солдат знай своё наяривает, ему и невдомёк, как он перевернул меня.

7.11.86

Отбыв наказание, я засел, в буквальном смысле этого слова, за английский и через неделю сумел сделать во много больше иного способного зубрилы. Понемногу я втянулся в занятия и тогда мне уже ничего не стоило выучивать в день по 10 – 15 страниц текста вместе с его переводом. В те месяцы меня даже называли «иностранцем», да и поныне нет нет и мелькнёт в письме какого-нибудь друга «Здравствуй, наш иностранец». А ротный толкал меня всё на большее и на большее, и, как мне казалось, делал из меня то божество, на которое у самого не хватало мочи. Эта тема, впрочем, слишком напоминает фантастический рассказ, а не реальные события. Факт тот, что после армии я превосходно владел тремя языками, обширными знаниями во многих областях наук. А главное, феноменальной способностью на некоторое время сконцентрироваться на чём-либо, и как правило, достигать колоссальных результатов. Достаточно сказать, что за одну ночь я мог прожить чью угодно жизнь именно так, как она и представлялась тому человеку.

Здесь Тарханов смущённо улыбнулся. Вы простите мне эту разговорчивость – впервые встретил понимающего и достойного моих чувств человека. Ни перед кем ещё в жизни я так не распинался.

— Боже, и это ты называешь словоохотливостью? – воскликнул Григорьев в невольном порыве. Ты напоминаешь мне музыкальную шкатулку – пока не заведёшь, она не заиграет свои прелести.

Тарханов под влиянием каких-то внутренних побуждений окончательно смутился и даже подумал вдруг, не зря ли он раскрыл свой сейф человеку, которого знает всего каких-то четыре часа.

— Кто же ты теперь? Вопрос оказался настолько неожиданным и, по-видимому, нежелательным, что Андрей, сдвинув брови, принял самый озабоченный вид. Григорьев не выражал нетерпения, он отлично понимал всю сложность своего вопроса.

— Теперь я человек среди людей, капля общества. Моя судьба, судьба мне подобных – это всецелое подчинение одной жизненной цели, я приверженец своего времени. Вы напрасно считаете меня свободной, незаурядной и интересной личностью, напрасно хотите разобраться во мне, понять мои идеалы, стремления и всё тому подобное. Я понимаю вас – вы меня понять не способны, чтобы меня понять, надо стать мной, наконец вымолвил он, глядя в землю с самым мрачным выражением лица. Было сразу видно, как эти слова дорого стоили ему, он был предельно серьёзен, хотя и не прилагал к этому особых усилий. Слова сами по себе омрачили и Ивана Абрамовича.

«Противоречивая натура – натура гениальная», — прошептал он так, что Тарханов не мог расслышать этих слов и уже громко, обратив взгляд на лицо Андрея, сказал ему: «знаешь, дружище, меня в тебе удивляет только одно, как ты до сих пор остаёшься провинциальным Ильёй Муромцем? Твой дух не случайный на этой Земле, запомни». Тарханов порывисто встал, пожал руку Ивану Абрамовичу и быстро скрылся в глубине аллеи. Однако через минуту появился вновь.

— Где я могу найти вас? – спросил он и, получив ответ, попрощался. Скрывшись из глаз Григорьева, он скрывался, сам того не зная, на целых четыре месяца. Как протекли эти дни, расскажут следующие главы.

Глава 2

10.11.86

С того часа, как Тарханов услышал о себе мнение человека, на его взгляд необычного, и неожиданно покинул его, не сказав даже причину, заставившую его это сделать, прошло пять дней. Он не знал, чего хотел, не заглядывал в будущее, точнее, это никак ему не удавалось. Он испробовал все способы, вплоть до (что может показаться смешным человеку лёгкого склада ума, но что покажется в порядке вещей человеку более понимающему) гадания цыганки. Но ничто не могло удовлетворить бурную, кипучую молодость, ничто не могло подсказать ему в какой области приложить свои незаурядные силы, жар души и пытливость ума.

Однако, несмотря на внутренний вулкан, Андрей каждодневно, с семи утра и до пяти вечера, работал на заводе, а вечер проводил исключительно в одиночестве. Друзей у него было мало, да он и не рвался приобретать их, потому некому было отвлечь его от самого себя. Возможно, это и послужило одной из причин, заставившей Андрея в один прекрасный вечер разложить перед собой письменные принадлежности и засесть за письменный стол, намереваясь метать молнии мысли, независимо в каком направлении. Подумав немного, наш герой остановился на самом близком ему предмете – армии, светлые воспоминания о которой он никогда не предавал забвению, возможно потому, что там он был полноценным человеком. Там он был среди людей не чужой, а свой, близкий каждому, как брат и каждый так же был близок ему.

«Боже милостивый,- запустив руки в волосы, подумал Андрей, — я утратил главное: я ушёл от людей, я оторвал свой кусочек от громадного тела человечества, я преступник перед самим собой и перед каждым встречным прохожим! Меня судить надо. Хотя нет. Жизнь – вот исправительный срок; как только кто-нибудь благодарно пожмёт мне руку или не найдя слов обнимет, я стану называть себя человеком и не человеком среди людей, а человеком… одной плоти со всеми. Всё». Андрей устало откинулся в кресло и закрыв глаза перестал мыслить, перестал слышать, но стал видеть. Видел он и сквозь стены домов и сквозь годы. Он наконец понял истину — не имеет смысла профессия, не имеет смысла ничто, главное быть полезным людям. Полезным на сто процентов, превращая всего себя, как вода превращается в пар, в эту самую пользу. Андрей улыбнулся и прошептал: «Миссия окончена. Я свободен». Но тут ему на ум пришли слова «Свободное время – это не время, свободное от ответственности перед обществом» – те самые слова, которые вместо напутствия говорил ему ротный Валерий Михайлович. Однако мысли не понеслись вновь толпой, толкая друг дружку, главная мысль была уже продумана. И хорошо лежала в уме Андрея, он наслаждался ею и этим ограничивался. Другие бы всю ночь не спали, всё думая и думая до отупения… Тарханов же схватывал весь смысл зараз, ему не нужно было от одного ядра прокладывать сотни нитей; он улавливал ядро, и все его нити сами собой уже подразумевались, у него была способность необыкновенно быстро усваивать информацию любым возможным способом.

Он спал, непогашенный свет ласково гладил его лицо, лоб, волосы. В три часа ночи рука инстинктивно выключила свет. В это время он обычно откладывал книгу, как бы сильно она его не увлекала, и ложился спать.

Тосковала нерасправленная кровать, торжествовало кресло, тишину ничто не нарушало, только будильник на телевизоре отсчитывал часы. Он знал, что Тарханов любит его, и старался изо всех сил.

Андрею же снился, как всегда, запутанный сон, доставляющий столько приятного, сколько не способно доставить ничто на свете, он улыбался.

14.11.86

На другой день Андрей перед работой подошёл к бригадиру, затевая выяснить у него кое какие вещи.

— Фома Фомич, как ты считаешь, хороший я человек или нет?

Было видно, что он немного смущается своего вопроса, что, впрочем, не помешало ему глядеть старику в глаза с самым обычным, присущим только, ему выражением.

Фома Фомич был человеком среднего роста, немного толстоватый, с постоянно засученными рукавами и хорошо постриженными волосом. Его коренной привычкой было воспринимать всё непосредственно с ходу и с ходу давать ответы, разговаривать и даже ругать. Он, например, мог расставить новичков по местам, одновременно отчитывая прогульщика или на вопрос «Где мои инструменты?» ответить так, словно и не слышал вопроса, а сам сказал без него, совсем не глядя на того, кто спрашивал.

Фома Фомич не долго думая ответил: «Что за вопрос, Тарханов?! Работаешь ладно, значит ладный человек!» Тарханов не удовлетворившись сказанным, решил идти впрямую. «Нет, Фома Фомич, это не ответ. Говори в чём я плох, в чём я хорош!» Бригадир на секунду вскинул на Андрея глаза и затем ответил: «Спроси это у своей жены, ей видней».

— Так не женат я, что, вы не знаете?

— Тогда мать спроси или отца, или вообще кого хочешь спрашивай, а от меня отвяжись, сейчас работать надо, а не языком чесать.

Тарханов посмотрел на часы, до начала смены оставалось целых пятнадцать минут. Безнадёжно махнув рукой, он пошёл готовить к работе станок. А Фома Фомич принялся проверять всё ли в порядке. После первой неудачной попытки Андрей решился на вторую, ему казалось, будто мнение Фомы Фомича далеко не случайное и придавал ему особое значение, в том смысле, что это было неким предостережением от неосторожных шагов в будущем. «Да, так бы ответил любой не близкий мне человек». Но тут же он вспомнил о сестре и какая-то радостная, тёплая волна окатила его.

19.11.86

В воскресенье Тарханов, заранее обдумав план разговора, подошёл к сестре. Поднявшись по лестнице на десятый этаж, он несколько секунд мялся перед дверью, прежде чем протянуть руку к звонку, как никак, не виделись целых четыре года, хотя он один раз читал о ней в городской газете, как о передовике производства.

Андрей позвонил несколько раз, причём успел заметить, что от волнения у него даже дрожат пальцы.

Дверь открыл высокий красивый мужчина, ещё совсем молодой, но глаза его украшали большие очки. Андрей сразу узнал мужа Оксаны, так звали его сестру.

— Здравствуйте, проходите, — вежливо с улыбкой попросил и поздоровался муж и, когда Тарханов прошёл в коридорчик, добавил, — Оксана сейчас придёт, она изволила отстранить меня от обязанностей магазинщика.

Андрей усмехнулся в ответ, но ничего не сказал. Пройдя в комнату он присел на диван, а муж Оксаны присел на стул рядом.

— Она давно ушла, Виктор? – спросил Тарханов.

— Да уж должна подойти сейчас. Виктор встал и подошёл к окну.

21.11.86

Да вот она и идёт! – показал он рукой в окно, словно Тарханов мог её видеть, сидя на диване.

Андрей, сам того не желая, встал, отряхнул без того чистый пиджак, пригладил рукой волосы и встал в дверях.

Когда Оксана открыла двери и увидела Андрея, восторгу не было предела. Она разгрузилась тут же у порога и бросилась на шею «Андрюше». Встреча была полной радости и веселья, будто Андрей с того света вернулся и сейчас явился к своей земной невесте.

Оксана успела заметить ему, как он похудел, оброс, спросила, не болел ли он и почему так долго не показывался ей на глаза. Андрей отшучивался как мог, но на вопрос о «неявлении» ответил без тени шутки.: «Нет, Оксана, дел у меня не позарез много, спешить никуда не приходится, разве что к магазину перед обедом; не приходил я к тебе потому, что считал излишним мозолить тебе глаза и обременять тебя лишним…», — тут он поперхнулся, а Оксана загорелась и обиделась. «Да за кого ты меня считаешь, Андрюша? Шестнадцать лет жили бок о бок, душа в душу, а ты так, поимел бы совесть. Сестра я тебе или не сестра в конце концов?»

Андрей посчитал нужным переменить тему на что-нибудь полегче.

— Может тебе помочь чем?

Оксана улыбнулась.

— Ты как всегда. Одно у тебя на уме, не видишь, я жива, дом в порядке, муж здоров, мне ничья помощь не требуется, мне требуешься ты. Понял? – она замялась и увлекла Андрея в зал, усадила за стол, а сама бросилась на кухню ставить чай.

Пока она копошилась со стаканами, чайниками и прочей посудой, Андрей завёл разговор с Виктором, который подсел к нему сразу, как вышла жена. Словом, за чаем Андрей и Виктор о чём-то горячо говорили и дело дошло до того, что Тарханов засиделся до самого вечера и когда покинул «второй дом» долго не мог вспомнить, что привело его к сестре, а когда, наконец, вспомнил, усмехнулся и тут же забыл.

Глава 3

Часть 1

Прошло три с половиной месяца. Осень широко раскинулась по городу. Всюду валялись отцветшие листья тополей, берёз и клёнов. Редко кто показывался на улице без осеннего пальто, но без шапок ходили многие, то ли мода так пошутила, то ли это были самые торопящиеся прохожие, которыми такие мелочи были отстранены, так или иначе, на всех осень действовала по разному. Одни, прогуливаясь по парку, иногда медленно, а иногда и вслух декламировали «прекрасная пора, очей очарованье», другие хмурились и раздражались от всяких мелочей, третьим было абсолютно безразлично, в какую пору они отдыхают и работают.

Андрей представлял собой все три типа вышеупомянутых, ибо однажды он ходил в парк и нюхая листья закрывал глаза, в другой раз пинал те же самые листья, в третий ходил по ним совсем безразлично и был занят осенью не больше, чем та им.

В его жизни не произошло никаких перемен, как и в жизни сотен людей. Однажды он сидел вечером с книгой и что-то прилежно выписывал в тетрадь. Будильник показывал восемь часов, за окном темнело, из-за стены был слышен голос диктора телевидения

Неожиданно кто-то позвонил. Андрей медлил, не в силах оставить недописанным предложение. Когда раздался повторный звонок, более длительный, он отодвинул стул и вышел в прихожую. Открыл дверь и не взглянув, поспешил обратно.

— Так-то ты встречаешь знакомых! Теперь я верю, что тебе никто, кроме себя самого, не нужен. А пока принимай гостя, — раздался ему в спину удивительно знакомый мужской голос, шутливый и спокойный. Андрей оглянулся и обомлел. «Иван Абрамович! Собственной персоной!» — он забыл о книге и принялся жать руку товарищу.

Григорьев разделся, причесался и взглянул на Андрея своими светлыми глазами: «Теперь провожай к столу».

Андрей нисколько не удивился.

«Послушай, как ты умудрился меня отыскать, ведь это ж всё равно, что иголку в стогу сена, уж не выследил ли ты меня?» — спрашивал Тарханов, подвигая Григорьеву чашку чая и вазу с конфетами. Этот вопрос запал ему в голову ещё при пожатии руки и он, не сумев отделаться от него, похоронив в себе, дал ему волю выскочить, одновременно как начало разговора.

— Это мой секрет! – лукаво ответил собеседник.

— А я к тебе не просто так заявился, решил посмотреть как ты живёшь, чем занимаешься. У тебя там на столе «Капитал» что ли лежит? Это ты к нему так бежал от меня? Похвально. А ну, ответь, к чему устремил свои силы, геркулесовы?

Вопрос был неожиданным вдвойне. Во-первых Андрей не думал, что Григорьев пришёл только ради этого, во-вторых, никто так глубоко не интересовался его самым сокровенным.

— Ну, что молчишь, язык проглотил?

— А вы догадайтесь?

— Хочешь перевернуть мир, а может и вселенную.

— Нет. Это для меня сложновато, не по моим зубам, но в… ты почти угадал. Есть ещё один мир, ещё одна вселенная – она в нас самих, в тебе, во мне, во всех. Каков этот мир? Ведь от него и зависит каким станет мир внешний.

Иван Абрамович сдвинул брови и минуту молчал, глядя в стол.

— Знаешь, ты не перестаёшь меня удивлять. Хотя ты и похож на меня в молодости, я должен признать твоё превосходство.

— Иван Абрамович…

— Нет-нет. Постой, ты дельно говорил. А вот ответь, понимают тебя люди, оценивают?

— Если вы имеете ввиду мои мысли, то должен сказать, что вы первый, кому я их доверяю.

— То-то и оно, друг мой; люди не понимают таких как ты, они прижились, пригрелись и как медведи ни за что не перейдут из берлоги в избу жить. Их надо пошевелить, но осторожно пошевелить, не то народ залепит тебе рот грязью… Что-то я заговариваюсь, старею, жалею ушедшие дни, как много мог я сделать. Увы! Главное — не переставать стремиться к лучшему, главное — вперёд, кто-то из мудрых заметил, что стоячего положения нет, есть только движение, либо вперёд, либо назад. Хочешь, я познакомлю тебя с обществом «миротворцев», в которое я вхожу вот уже десять лет? Скажу тебе по секрету – это не миротворцы, а мироеды. Ха-ха. Любители придумывать. Поверишь, один раз додумались до такого: грохнуть США без суда и следствия – всю, представляешь, и после убийства главной точки капитализма устроить мировой коммунизм, нажав на такие державы как, Англия, Франция, Япония, Италия, ну, словом, захотели в стаде волков убить самого сильного и злого, а остальных заставить не есть овец и не вести хищнический образ жизни. Мыслимо ли такое, подумай? Да, ты ещё будешь иметь случай познакомиться с Феликсом и Мелиховым. Француз ещё туда-сюда парень, а те – конченые выдумщики.

9.12.86

— Хорошо там, где нас нет – это вы хотите сказать, — воскликнул Андрей.

Иван Абрамович грустно улыбнулся и совсем невесело ответил: «Хорошо там, где нет никого, друг мой. Хотя это пессимистически звучит… Всё ж правда – где нет никого».

Андрей встал.

– Это не разговор – поминки, давайте-ка по делу, что зря воду в ступе толочь, время не резина; а может, ты у меня останешься ночевать, без постели не оставлю.

Гость приподнял руки и присвистнул, что никак не шло ему.

— Ночевать буду у тебя, не охота домой.

— Вот и отлично, располагайся, будь как дома. А завтра сводишь меня в свою компанию «мироделов»; думаю, ничто не сумеет нам помешать.

I must go. Good luck? My friend! – раздалось в ответ.

10.12.86

Дом, в котором располагалось общество, был старым, впрочем, красивым; одно окно глядело в сад, уже опавший, другое во дворик и ещё два на улицу. Во дворе лаяла немецкая овчарка.

Иван Абрамович дружески подтолкнул Тарханова за калитку. Заметив замешательство в действиях Андрея, он успокоил: «Не бойся, Сфинкс до крыльца не достаёт, только пугает».

— Да что ты, я не от того.., думаю, стоит ли заходить.

— Не робей, продолжал подбадривать Григорьев, — я с тобой, раз решился – не отступай, как велит закон благородства.

Андрей всегда чувствовал за любым словом друга иронию и насмешку и, в то же время, самый, что ни на есть, серьёзный смысл, он шутил с примесью серьёзности, говорил долго и примешивал в него шутливый тон, а иногда и мысль. Это-то, пожалуй и нравилось Тарханову больше всего в речи Ивана Абрамовича.

На ступеньках он всё же спросил: «Иван Абрамович, а если там не все, мало ли чего…»

— Ты плохо знаешь людей с горячей головой и неугомонным языком, сейчас убедишься.

Когда за Григорьевым захлопнулась дверь, Андрей подключился на всю катушку и жадно озираясь по сторонам, словно попал в картинную галерею, принялся думать, не увидев перед собой никого. Но уже через секунду из соседней комнаты, задвинутой красивыми бархатными шторами, раздался резкий мужской голос: «Ты считаешь меня пустомолом? Да я ворочаю тоннами мыслей, я за десятерых в квадрате думаю!»

В ответ этому голосу послышался другой, ещё более запальчивый, но намного грубее первого: «Знаем мы твои думы – это слово было выделено с особо злой интонацией – экономика, экономика, экономика, э-ко-но-ми-ка без политики, без философии, что?»

Андрей чуть не захохотал, но сдержался, ограничившись широкой улыбкой, Григорьев поглядел на него с таким же сияющим лицом.

— Ну, пошли! – шепнул он и дёрнул Тарханова за рукав, тот вдруг сорвался с места и, буквально отбросив шторы, вступил в комнату-зал. Семь лиц устремили взгляды на одно, недоумевая, кто этот обаятельный молодой человек, как он сюда попал. Элегантный человек, лет тридцати, с гладко зачёсанными назад волосами и густыми бакенбардами, придававшими ему старомодный вид, раздражённо бросил кудрявому бородачу: «Почему не закрылся!» Не успел тот, в свою очередь, разинуть рот, как появился Григорьев, его приходу не особенно то обрадовались, на лице первого подавшего голос, даже напротив, мелькнуло ещё большее недовольство.

— Ты, Феликс, забываешь обо мне. Разве не я предложил тебе это общество мироедов, разве не я привёл тебя сюда?

— Как же, как же, скажи ещё и то, что ты самый первый из нас попал сюда, что ты….

Сидевшая в углу на кресле молодая девушка в очках перебила: «Феликс, ты всё никак не отучишься паясничать!» Андрей приметил свободное поведение Григорьева, его явное «не в бровь, а в глаз» и понял, как трудно ему приходится в этом недозревшем скоплении.

Григорьев выждал, пока Феликс перестанет нервно щёлкать пальцами и представил Андрея: «Тарханов. Прошу не только любить и жаловать, но и относиться с должным уважением, ведь любовь для вас, как известно, обман живого существа неким свыше, а жалованье – доза усыпления бдительности. Расписывать его вам я не стану, он относится к людям, о которых можете судить по внешнему впечатлению, по первому взгляду. С нашими законами и прочим, я познакомлю его сам, можете продолжать свои пламенные речи, мы не помешаем, послушаем».

Он усадил Андрея на диван и подсел рядом, успев шепнуть: «Дорожи мнением француза и Арбат, первый не успел испортиться, вторая за очками, как за стеной – умна, талантлива и чиста». Андрей принялся рассматривать комнату и людей.

Стены были завешаны коврами и картинами, на потолке красовалась дорогая хрустальная люстра, паркетный пол чисто вымыт, в углу, напротив дивана, большой цветной телевизор, с другой стороны шкаф с книгами.

Кроме упомянутых, в зале сидели ещё два человека, по внешности, один был грузином с бородой и усами, чёрными как смоль, и ко всему кудрявый, его сосед сидел в тюбетейке и узбекском халате.

11.12.86

Поднялся молодой красивый парнишка с каштановыми волосами и такими же усами. Он подошёл к Андрею и протянул руку: «Володимир Кутузов, если проще – француз». Андрей встал и пожал руку: «Андрей». Примеру француза последовали все.

Андрей неожиданно сверкнул глазами.

14.12.86

«В чём заключается назначение вашей компании, в чём польза от ваших раздумываний и дискуссий?» — быстро спросил он, окинув всех присутствующих тем же обжигающе-светящимся взглядом. Минуту миротворцы молчали, было видно, что данный вопрос обескуражил и заставил задуматься. Ещё бы! Сами они едва ли за всю свою жизнь в обществе, отдавали себе полный отчёт о пользе и назначении своих споров и решений и вдруг, пришёл какой-то бесстыдный реалист, и ударил в тыл, в самую важную и меньше всего защищённую точку.

Взгляды единогласно устремились на Феликса Мамаева, его хоть и особенно не нежили уважением, всё же считали соображающим и, во всяком случае, способным ответить на любой, касающийся общества, вопрос. Мамаев, однако, медлил. Прошло ещё полминуты неприятного молчания, прежде, чем он поднёс руку к бакенбардам, что было признаком, означающим его готовность отвечать. Григорьев был особо доволен – он ухмылялся в свою густую, чёрную бороду и неотрывно смотрел на озадаченное лицо Мамаева.

16.12.86

— Молодой человек, вы, видно, хотели узнать, для чего мы здесь собираемся, чем обусловлено собрание этих умов?

Андрей не пожелал быть снисходительным и повторил вопрос. Ему, вдруг, стало хорошо и легко от своей позиции; эти люди теперь либо возненавидят его, либо станут опасаться, либо проникнутся к нему уважением, а скорее всего, одни отнесутся так, другие иначе, но это нисколько не смущало Тарханова, он привык идти до конца.

Мамаев нахмурился, ему совсем не нравился новичок, не нравился именно этой прямотой, от него веяло реальностью, разрушающей их сложившийся спокойный мирок.

— Мы просто имеем на мир свой взгляд.

— Отчего же «Миротворцы», не лучше ли в таком случае «миросозерцатели», ведь последнее подходит к вам больше.

«Это уже не Ваша забота», — вспылил из угла назвавшийся Мелиховым.

Тарханов мгновенно перекинул на него свой ясный взгляд: «Вы можете ответить? Соблаговолите». Мелихов закусил губу, он явно не привык к такому обращению. «Вы сюда критиковать пришли или зачем?» — подал голос тот, что похож на узбека, а скорее и был им. Начинало попахивать гарью, но Тарханов, казалось, не замечал, как настраивал против себя миротворцев, на самом же деле он хорошо видел это и специально глубже и глубже вбуравливался в слои этих людей; он искал гнилой корень.

17.12.86

Убедившись в немощи миротворцев дать исчерпывающий ответ на свой вопрос, Тарханов пошёл в атаку, и ничто не в силах было противостоять ему, он буквально расстреливал на месте встающих ему на пути.

«Согласитесь, ваше, отнюдь не липовое общество, предпочло действию малозначащие умозаключения; я сомневаюсь, что, когда оно образовывалось, то избрало именно это своей целью. Я не прав? Вам нечего возразить, тогда мне нечего добавить». Андрей сел и посмотрел на Григорьева; лицо Ивана Абрамовича было задумчивым, вот, оказывается, что значит молодая сила, он бы и сам давно сделал то же самое, но помешало что-то нажитое среди этих людей, что-то впитавшееся в него от них. Но как этот Тарханов бацнул, без предисловий, без окольностей – прямо-таки пришёл, увидел, победил.

Глава 4

Андрей стал заходить в общество каждое собрание, то есть три – четыре раза в неделю.

Однажды, засидевшись на работе, он опоздал на полчаса и когда зашёл в комнату, там творилось необъяснимое. На полу лежала огромная карта мира, а миротворцы, разутые, с какими-то вещицами в руках, как дети ходили по этой карте, француз сидел в стороне и кричал: «Через пять секунд выпустил четыре «першинга» в главные точки СССР. Пять, четыре, три, два…». Мамаев и грузин Дарнабадзе являлись представителями Советского Союза, Арбат и узбек Мармал-хол – США. Это была зловещая игра, в ходе которой предполагалось обдумать все варианты на случай ядерной войны.

— Пуск! – вскричал француз, но Андрей вмешался: «Что это такое?» Он посмотрел внимательнее, Григорьева не было.

— Что это такое, Владимир! – повторил Тарханов. Маневры развивающейся катастрофы прекратились, словно Тарханов был богом, явившимся спасти свою бедную планету, ушедшую из под контроля своего отца.

Француз смутился, это было видно по его покрасневшему лицу.

«Осуществляем выдумку Мелихова», — отрапортовал Мармал-хол, не чувствовавший всей нелепости затеи. Однако, увидев осуждающие глаза Андрея, закашлялся и мельком взглянул на Мелихова. Тот был невозмутим и спокоен, как всегда и, как всегда, зол на Тарханова.

«Послушай, что ты лезешь в наши дела, кто тебя просит, кто ты вообще такой!» — забыв от ярости всё на свете, закричал Мелихов.

Андрей сдержанно ответил: «То, что ты попал сюда раньше меня, не даёт тебе права считать меня второстепенным, но ты творишь е-рун-ду! К чему эта бесполезная игра, зачем ты разыгрываешь здесь трагедию, я должен сказать тебе, что ты не достоин…». Андрей поперхнулся, он совсем не хотел заходить так далеко, но было поздно. Поднялся Мамаев с колен: «Тарханов, ты слишком много на себя берёшь, ты превозносишь себя одного, а других топчешь ногами, ты не нашей крови. Я предлагаю исключить или выгнать — разницы нет — этого молодца из нашего союза». Он обвёл взглядом присутствующих.

— Кто «за», поднимите руки!

Подняли руки все, кроме француза.

— А ты чего? – окликнула его Арбат.

Владимир встал, посмотрел на Андрея, затем гордо на Феликса и без тени неуверенности сказал: «Ты дурак, Феликс, такой же дурак, как и Мелихов, такой же, как и я. Я против!», затем обратился к Андрею: «Уходи, Андрей, тебе будет так лучше – гнилую палку не превратишь в весло».

— Ну прощайте, деятели.

Андрей ушёл ни злой, ни весёлый, а так, между тем и этим.

18.12.86

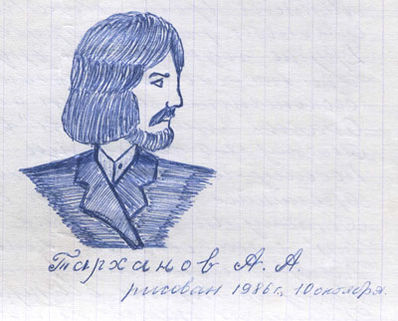

Через неделю после происшедших выше событий, Андрей, однажды сидя дома и рисуя по памяти Григорьева внезапно был оторван от работы звонком телефона. Подняв трубку он услышал знакомый голос, несомненно, это был сам Иван Абрамович. Он спрашивал почему Андрей не ходит в общество. Андрей удивился: «Разве они тебе не сказали, что меня исключили?»

— На мои вопросы они только жмут плечами и заговаривают на другую тему, Андрей. Неужели произошло что-нибудь серьёзное? Я, признаться, посчитал тебя больным…. Так значит, пути назад тебе нет? Ну, тогда жди меня.

Голос смолк, видимо Григорьев подсчитывал часы. «Через час буду у тебя», закончил он и повесил трубку. Андрей поставил подогревать суп, а сам, не теряя времени и сил, сел продолжать рисовать. Через двадцать минут портрет был готов в общих чертах. Не успел Тарханов полюбоваться своим творчеством, как раздался ещё один звонок, на этот раз в дверь. Андрей схватил портрет вместе с подставкой, поставил его перед дверью и только тогда открыл. Открыл и оторопело уставился в дверной проём. На пороге стоял никто иной, как Кутузов.

— Вот так-так. Ну проходи, коли не шутишь.

Владимир задержался у рисунка.

— Сам нарисовал? Поди его ждёшь? – спросил француз раздеваясь.

Андрей пожал руку Кутузову: «Да, его жду. Хочет знать подробности ссоры, вы ведь в молчанку сыграли, не так ли?» «Ай – махнул рукой Владимир, — потом всё объясню, тут такое дело…».

— Ну ладно, забудем на время, проходи, я сейчас чаю принесу.

«Ты, наверное, думаешь, что я заодно с Мелиховым и Феликсом? – начал француз. «Нет, ошибаешься, это такие люди, что прожив с ними хотя бы три дня, ты уже не сможешь с полной уверенностью сказать о себе, что ты честен, умён или справедлив, они если не принудят тебя опоганить самого себя, то опоганят тебя сами, одурачат, осквернят, заставят быть частью их. Одно спасение – уйти, но я терпел сам не знаю почему. Однажды я сказал Мелихову, что не люблю таких как он, через несколько дней я уже отрекался от этих слов, и притом публично, при всех – он скотина, каким-то образом устроил такое дело, где я, якобы, оказался грабителем народного имущества, стянул часы со стены завотдела. Привёл домой ко мне Арбат и Мармал-хола, наивнейшего человека и сказал, что вчера обнаружил их, я глянул и точно – в коробке от нового телевизора часы, и ведь вправду Мелихов явился ко мне. Я сказал, что это его рук дело, он ответил, что приходил даже без дипломата (знал гад – я врать не стану). Всё – говорит – крышка, дружище – либо-либо, так что выбирай, а впредь запомни, кто бьёт меня по благородной душе, тому я лезу в личную жизнь, а в моей хватке можешь не сомневаться. Какой он негодяй! Тебя, Андрей, обошёл, видно побоялся твоего характера, а меня пришлёпнул одним щелчком. Остальное объяснять, думаю, нет смысла, и так всё ясно.

Тарханов сосредоточенно слушал, но смотрел куда-то в пол. Когда француз кончил, он, не отрывая взгляда от пола, спросил: «А Григорьев что, смотрел, или его тоже прижали?» Теперь он взглянул на Владимира.

— Григорьев никогда ничего не знает, его попросту не посвящают в такие дела. Феликс, между прочим, после твоего ухода сказал тогда: «никто ничего не знает, Тарханова здесь на было», и прежде всего посмотрел на меня. Я мучился, поверь мне. Я ночь не спал, но в нужную минуту промолчал, струсил. Но сейчас всё позади – я ушёл два дня назад от этого болота.

— А Арбат, она какова?

— Она железобетонная свая, своего не скажет и чужого не приемлет, для неё все равны, всё одно.

— А что за птица Казив?

Француз усмехнулся что-то удачно найдя для ответа.

— Перелётная, то на север, то на юг.

«Вот это настоящие характеристики, не сравнить с характеристиками Иван Абрамо…». Его речь прервал звонок в дверь.

— А вот и он сам, подожди минутку. Иван Абрамович вошёл медленно и уверенно, но увидев гостя удивился не меньше, чем удивился Тарханов.

«Здравствуй, Владимир», — невесело поздоровался он и сел на то место, где сидел Тарханов.

«Признавайтесь, Иван Абрамович, где были», — весело подошёл Андрей.

«На работе», — всё так же уныло протянул Григорьев, но немного повеселев, хотя только одним лицом.

— Значит будем ужинать!

Андрей потёр руки и побежал в соседнюю комнату. Через несколько минут все уминали мужские щи.

19.12.86

Первые минуты стояла тишина, а вернее никто ничего не говорил, но без сомнения работали не только челюсти и желудки, но и мозговые извилины, о чём говорили сосредоточенные лица, только Тарханов внешне казался оживлённым, он же первый прервал молчание обратившись к Григорьеву: «Иван Абрамович, не кажется ли тебе, что жизнь наша чрезвычайно подчинена обществу и мы совершенно замотались, выдохлись, в конце концов, даже компьютеры отдыхают во внерабочее время, а чем мы хуже? Так вот давайте-ка устроим, так называемую, физическую и психологическую разгрузку, грешно не пользоваться правами на личную жизнь в такое замечательное время года; новый год на носу, а мы так и не сходили ни разу ни в музей, ни в театр, ни в кино. Только не говорите в естественно-машинальном порыве: моя жизнь подчинена людям – я это не восприму. Кстати, есть такой анекдот…. Ну да ладно, если все будут давать и не находить времени, чтоб брать, получится чепуха, так что давайте решать, куда пойдём.

Француз поёжился. Андрей, заметив его неловкость, добавил: «Володька купит билеты и всё будет чинно, правда ведь?» Григорьев выслушал его без малейшего признака радости.

— Что молчите, моё дело предложить, ваше согласиться.

«Ну, ты, Андрей, всегда бацаешь в самое подходящее место самые неподходящие слова, прямо-таки как снег на голову. Ты бы, наверное, был незаурядным полководцем с излюбленной тактикой – внезапностью», — пошутил Григорьев, отставив пустую чашку.

— Ну а вообще я согласен, ты как видно прав, — и уже обращаясь к французу, Иван Абрамович продолжил: «Ну что тут скажешь против этого дядьки бородатого, смотри, мой друг Владимир, в оба, как бы не оказаться под колёсами его натуры». Все трое засмеялись.

Внезапно погас свет. Кромешная тьма скрыла всё, поглотила всякое движение и никто не увидел, а только услышал, как Тарханов встал со словами: «Опять двадцать пять!» — пошёл медленно в неизвестном направлении.

Григорьев, с иронией в голосе, заметил: «А если бы мы занялись серьёзным делом?»

Андрей зажёг свечу и подошёл к столу.

— Приятного мало, но вот так раз пять каждый месяц, прямо как по заказу!

— Значит пора по домам! – вставил Иван Абрамович.

Как только Андрей проводил друзей до двери подъезда и вернулся в комнату, вспыхнул свет. Он зажмурился: как бы ни привык человек к свету, а, после даже непродолжительной темноты, свет ослепляет его….

Андрей бросил усталый взгляд на только что занимаемые места за столом, подумал о родных ему сердцах, подошёл к окну, постоял у него без всяких мыслей, включил радио и под гимн погасил свет. Подумал, ложась в кровать,: «А свет-то ненадолго…, надо жить».

Глава 5

22.12.86

Андрей встретил Григорьева и француза на скамейке у выхода из подъезда, те сидели безо всяких дел.

— Наконец-то явился.

— Явление Христа народу!

Последние слова принадлежали французу, Григорьев встал вслед Владимиром и пожал руку Андрею. «Идём в театр, там «Маскарад» Лермонтова, думаю ты не недоволен».

Драма началась под шумные аплодисменты, раскатившиеся громом по огромному залу. Раздвинулись бархатные синие шторы и несчётное количество глаз устремились на актёров, их игра была неподдельно прекрасна. Француз не раз порывался хлопнуть, но когда дело дошло до коварного обмана, он закрыл глаза и откинулся на сиденье. Андрей краем глаза следил за мёртвенно бледным лицом француза и прищуренными глазами Ивана Абрамовича, но скоро ему стало не до этого: развязывалась настоящая трагедия, Нина мучалась, Арбенин никак не мог понять её невиновность.

Андрей схватился за голову и невольно воскликнул: «Какой кошмар!» Григорьев в эту минуту пристально глядел куда-то в зал и кажется, видел какого-то знакомого недруга. Немного погодя он шепнул на ухо Андрею: «Ты посмотри, Мелихов с товарищами тута». Андрей вздрогнул.

— Где они?

— А вон, возле стены.

Француз уловил фамилию Мелихова и спросил в свою очередь: «Они тут? Наверное, случайность».

По окончании спектакля, в раздевалке, к Андрею подошёл Казиев. Андрей сделал вид, что не замечает его и бесшабашно продолжал одеваться. Григорьев и Владимир подошли через минуту и, заметив мнущегося Казиева и безжалостного Андрея, подумали, что они беседуют и тихо удалились, захватив пальто.

— Андрей, мне это, велено сказать тебе, гм, такую вот вещь. Это, ты только не рассчитывай э-э-э разрушить, так сказать, нашу компанию, у нас, это…, ну короче ты меня понял.

— Постой! – удержал Андрей за рукав собиравшегося уйти Казиева. Тот повернулся и невольно содрогнулся, такого лица он ещё не видел: нет, оно не было перекошено злобой или ненавистью, оно было чертовски сосредоточенно и просто, всё было на своём месте и брови и глаза и морщины на лбу.

— Передай своим друзьям, что они зря пекутся, я не желаю давить такую гниду, пускай сама гибнет, а ты сам послушайся совета: иди от них хоть к чёрту, там много лучше

А когда Казиев словно оглушённый пошёл прочь, он вдохновенно крикнул ему вслед: «Мы организуем своё общество!»

Друзья встретили Тарханова у входа. «Ну, чё ты там с Казиевым говорил?» — поинтересовался Григорьев.

Андрей нехотя ответил: «Да так, пустяки, боятся, что я буду рыбной костью у них в горле».

— Боятся, значит, уважают! – пошутил Володька.

23.12.86

— Ответь, Андрей, — как бы задумчиво спросил Григорьев, — тебе не кажется, что Советский Союз, такая огромная, мощная страна, явно уступает лидерство почти во всех экономических….

Андрей словно ждал этих слов и перебил Григорьева: «меня тоже волнует такая проблема. Возьмём к примеру Японию – всего около 378 тысяч квадратных километров, а ну-ка попробуй сказать на неё: малявка. То-то и оно, за пояс она нас заткнёт и в промышленности, и в технике, и в науке. Японцы вообще народ шустрый, пока русский мужик развернётся, они уже тонны продукции на экспорт отправят. Русский замахнётся топором, чтоб срубить дерево – глядь, а ручка и топор уж со знаком солнца, да и вместо ели японские стволики торчат. Это шутка, но если говорить серьёзно, то стыдно нам должно быть уступать Японии, неужто социализм не способен сделать и встать выше капиталистических монополий. Даже и не знаю отчего мы так опростоволосились, то ли люди у нас ленивые, то ли я не знаю что».

Андрей смолк, но его мысль подхватил француз.

— Да, Япония, пожалуй самый наглядный пример, но ведь не одна она нас вежливо оттесняет. Помните, наверное, как один раз некий смелый, но, если быть честными, верно заметивший филиппинец, сказал, что «ещё десяток лет и мы перестанем признавать СССР». Как обидно сказано, охото кулаками лезть на этого языкана. Почему так выходит?»

Андрей остановился и, глядя на обоих товарищей, ответил так: «Это мы решили на собрании нашего нового общества с условием, что любая проблема у нас будет не только отыскиваться и рассматриваться, но и непременно решаться. А вы подыщите по две подходящие кандидатуры, за мной дело не станет, только, Иван Абрамович, будьте жёстче, когда характер зараз выкажется. Добро?»

— Глядите, гдядите, звезда как падает, прямо золотая снежинка! – воскликнул француз, вздёрнув кверху голову.

Небо было необычайно тёмным и если б его не освещали звёзды, было бы темно как в могиле.

24.12.86

«Прямо как судьба человека, вспыхнет и погаснет…» — оторвавшись от исчезнувшей звезды, вымолвил Григорьев. Все трое медленно пошли по тёмному тротуару под ветвями заснеженных деревьев с одной и окнами домов с другой стороны. Такое спокойствие в городе нельзя было ждать днём, это было спокойствие ночи, безмолвной темноты и отражающихся в глазах звёзд. Никому не хотелось говорить, душа как-то особенно конденсировалась с таким состоянием вещей. Так все трое и дошли до дома Андрея. Пожав руки на прощанье, он зашёл в подъезд, но через несколько мгновений вернулся и долго провожал взглядом удаляющиеся фигуры, когда те исчезли за поворотом, он продолжал стоять так же задумчиво глядя на ту стену, за которой исчезли друзья. Кто знает, о чём он тогда думал, душа это вселенная – невозможно всю разгадать её, может ему думалось о человеке, о том самом человеке, который где-то в неизвестности растёт и готовит себя к необыкновенным делам, а может он думал о самом простом, рабочем человеке, держащем в своих руках честь страны, который делает своё обычное дело, но обыкновенное ли это обычное дело? Но можно с твёрдой верой говорить, что думал он именно о человеке и ни о чём другом. Лишь когда какой-то прохожий спросил у него закурить, он, ответив привычным: «Не курю», пошёл по лестнице вверх.

«Не найдётся ли папироски?» — повторил он, открывая двери и сам же ответил: «До курева ли нам, дорогой товарищ, спросил бы лучше, не найдётся ли работёнки – её у нас хоть экскаватором греби».

31.12.86

На следующий день «творцы» были в сборе у Андрея в комнате. Григорьев привёл двоих юношей лет по двадцать, красивых, но подробности пока оставим. Француз пришёл с тремя мужчинами, двое из которых были старше его по виду, а один его лет.

1.01.87

Андрей же под вопросительными взглядами друзей смущённо развёл руками: «Слишком я в прошлый раз разошёлся, разве ж могу я предложить кого-нибудь кроме вас, посудите сами – толковых людей найти не трудно всюду, но таких, которые нужны нам, я увы, не отыскал среди знакомых, не стану же я писать во Владивосток и Кемерово…» Он бы , наверно, продолжал так оправдываться часа два, если б Иван Абрамович не успокоил его: «Андрюша, ты ведь не на божьем суду, зачем распинаться-то? Освободившись от смущения, Тарханов кашлянул в кулак и предложил всем рассесться, без тени зазрения совести он и сам уселся, бог знает на что надеясь.

«Ну что, так и будем сидеть?» — обратился к Андрею Григорьев. «Приглашал? Приглашал! Предлагал? Предлагал! Что ж ещё! Объясняй свои планы, а то вишь захотел чего».

Андрей снова ударился в краску: «Иван Абрамович, мож ты а? Я, это, того рассчитывал.., ну я ж не уполномоченный, всё я, вам поди уж обидно, в общем давайте решим…».

Григорьев хитровато, но с серьёзным лицом, обратился к присутствующим: «Товарищи действительные члены новоиспечённого общества, кто за то, чтоб Тарханов был председателем?»

— Иван Абрамович, я не о том, я совсем другое хотел, ну вы прям как….

Григорьев улыбнулся краями глаз: «Руки. Руки!»

Поднялось все семь рук.

«Нет, но почему меня, товарищи? – пытался возразить Тарханов.

«Андрей, хочешь знать убедительный ответ?» — с улыбкой спросил француз.

— Ну конечно. Естественно!

— По кочану и по капусте.

Андрей и тут воспротивился: «Меня даже и не знают здесь сидящие!»

«Узнают!» — был ответ Григорьева.

— Ну что ж, как желает общественность, так и будет. Давайте перво-наперво познакомимся.

Андрей подошёл к самому, как ему показалось, молодому из сидящих.

— Как вас зовут?

— Михаил Старцев.

А вас?

— Брежнев Николай.

Следующие назвались: Степанов, Гордеев Саша, Ильин Виктор.

2.01.87

Атмосфера, как быстро шли минуты, теряла своё напряжение, сбрасывая его как женщина одежды у моря, убеждённая, что ничто и никто не способен ей помешать. Никто из новеньких уже не жался к своим приводникам, иные нет-нет да не удержавшись вступали в споры, разногласиям не было никакого предела, здесь для всех ни в чём не было предела, всякое слово казалось кусочком золота, вылетевшим изо рта говорившего. Разве можно было ожидать таких обстоятельств? Однако нескольких минут такой горячности было достаточно для скатывания на элементарную базарщину. Кто-то что-то вопил, другой, пользуясь моментом всеобщей суматохи, что-то заносил в синего цвета записную книжку.

Старцев же единственный проявлял полнейшее спокойствие и потому сохранял здравый смысл, словно это была драгоценность, на миг упустив которую, её уже невозможно было вернуть назад. Он сидел неподвижно скрестив на груди руки и вперив взгляд своих голубых глаз в пол. Ему не было безразлично разразившееся побоище языков, но он явно не разделял ничьих мнений. О чём они спорили? О целях общества. Признаться и среди алмазов одни всегда непригоже других.

В мыслях Степанова был такой изъян.

— Наше общество мозг, ребята, а остальное не наша с вами забота! — кричал он два раза и это заставило Андрея призадуматься.

В это время подал голос, молчавший до того, Старцев. Все смолкли: интересно знать как считает самая юная кровь.

— Вы знаете, что сейчас сказал бы мой друг Максим Волин? Он бы сказал: «Нечего стряпать мир, когда нет теста, глупо смотреть на океан и стараться увидеть его дно, гипотезы и догадки не есть природа, но они проводники к ней… а остальное к делу не идёт.

«Кто он, этот Максим?» — загорелся Андрей, — скажи, кто он такой?

— Мой друг, я же сразу сказал.

А-а-эй, до этого ли нам с вами? – вмешался Степанов и снова загорелся спор, но Тарханов никак не мог забыть «Гипотезы и догадки не есть природа.., но они проводники к ней…». Он подошёл к Григорьеву и спросил: «Иван Абрамыч, кто такой Степанов? Где ты такого откопал!»

— Он себя ещё проявит, будь неладно моё зрение. Это студент, слушал я его один раз, разговаривал, то да сё, варит котелок у парня.

Андрей подсел рядом: «А почему ты меня предложил?»

— А кого ещё?

— Ну француза, ну сам бы взялся…

«Нет, браток, Григорьев ударил ладонью по коленке, я старик, мне жить годков ещё двадцать и туда, откель пришёл, француз, сам знаешь, человек хоть и хороший, да не тот».

— Ты меня что, в боги кандидатируешь, все не те, всё не то, а чем я лучше того же самого Старцева?

— Ничем. Потому и стой куда поставили. На этом разговор окончен.

«А кто такой Волин, Иван Абрамыч? Если он такой ясновидец, почему он не среди нас?»

Иван Абрамыч безнадёжно махнул рукой: «Никто не знает где этот редкостный ум, он пропал семнадцатилетним и с тех пор ни разу не подал признаков жизни. Я его знал. Он был похож на сумасшедшего, впрочем, его лучше всех знает Миша, спроси у него, если так хочешь узнать».